京都文化博物館そば、心地よい五月の風を通しながら、福井徳製畳店は今日も営業を続けている。

わびさびを大事に、昔ながらの畳から最新式のものまでを扱うこの店。変わらない姿勢で日本人の暮らしと畳とを繋いできた。

畳屋というと一見、需要が減って下火の産業かと思えるが、実際はそうではない。

京都はお茶室、お寺、旅館、町屋と、畳を欲する場所は沢山あるのだ。一般家庭でも和室をつくる家が増えているから、むしろ畳文化は盛り上がってきていると言える。

谷崎潤一郎の『陰影礼賛』のような風景はなくとも、畳そのものをこよなく愛し、和室を前にするとほっと落ち着くこの心は、まだまだ色褪せはしない。

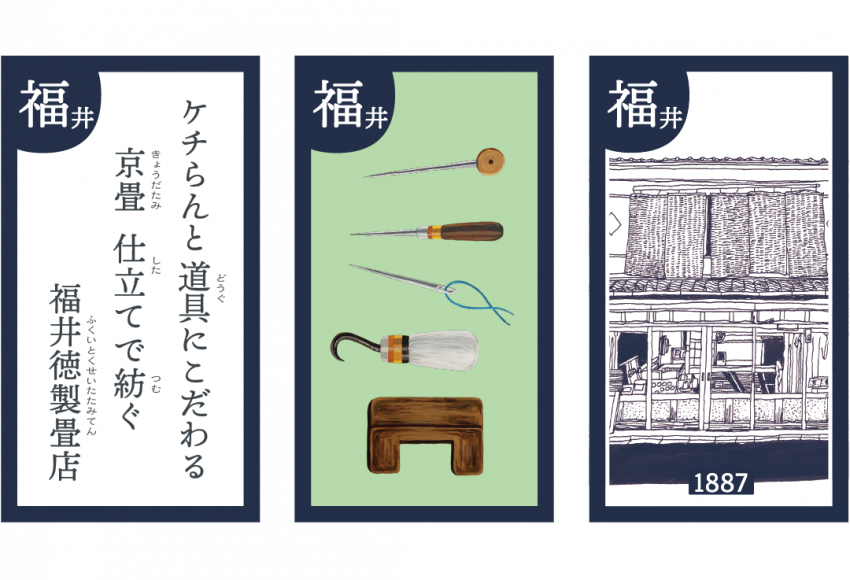

福井徳製畳店の真髄、それは道具にある。

売り物となる畳を大事に扱うのは勿論のことだが、主人の口癖は「道具はケチったらあかん」。

安物はすぐダメになり、消費されるのも早いのだが、上物は使うほど自分好みに変化してくれるそう。

3代に渡って使われてきた道具たちは、本来の良さに職人の技と癖が染み付いて、作られた当時よりも「良い道具」になっているように見える。

良い道具は手入れをしながら長年使いこなしてこそ、良い仕事をしてくれるようになるのだ。

道具の切っ先とそれを手に取るご主人の表情、そこはかとなく似ている。

畳というのはどんな場面にも順応してくれる。

春は縁側の戸を開けて、朝の匂いを嗅ぐ。夏は虫の鳴き声を聴きながら、大の字に寝転び月を見る。

秋には鳥が巣に帰るのを小さくなるまで見送り、冬は起きてすぐにこたつへ入る。

生きる上で畳は絶対に必要なものではない。

が、あると何故かあたたかい記憶に結びつく、不思議なものだ。

いまもいつかは思い出に変わる。

その思い出の幾らかは畳の時間であって欲しいと、福井徳製畳店の畳には思わされる。

津之喜酒舗

錦市場の真ん中、人々で賑わう酒屋